LA SPORTIVA OFFICIAL BLOG

[ノーエッジシリーズ]成瀬洋平×NO-EDGE in 小川山[後編]

OUTLINE

岩場のルートにおすすめの2モデル、ジーニアスとマンダラ

2024年にリリースされたノーエッジタイプのうち、ジーニアスとマンダラは剛性が高く、岩場でのルートクライミングにもおすすめしたいモデルだ。

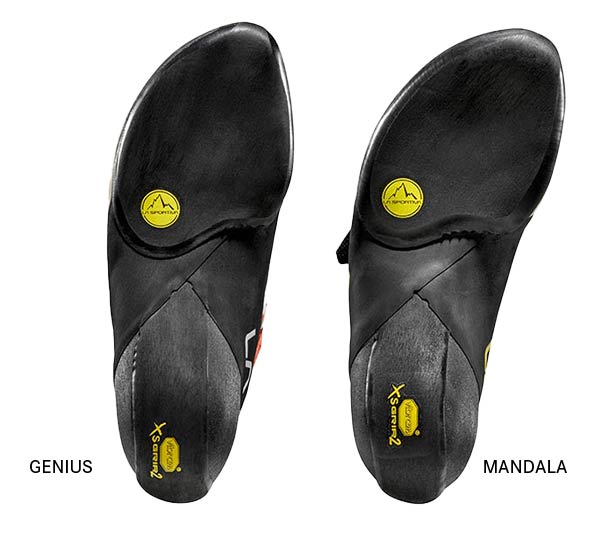

左がジーニアス、右がマンダラ

まず、一見してわかる大きな違いはジーニアスがレースアップであるのに対してマンダラがベルクロ締めであることである。しかし、両者は単にレースアップモデルとベルクロモデルというだけでなく、それぞれにしっかりとした特徴をもっている。

ジーニアスのトゥラバーは小さめで、ラバーと干渉しない位置にシューレースが施されている。斜めに配されたレーシングシステムと柔らかいタン素材のおかげでフィット感がとても高い。シューレースの締め加減で拘束感を微妙に調整できるのが特徴だ。面で乗りたい時は緩めに、エッジング主体のルートではきつめに締めるなど汎用性が高い。垂直前後のテクニカルなフェイスを意識し、繊細なフットワークを重視した作りである。

マンダラは一本締めベルクロ。トゥボックスの締め付けが少ないため足の自由度が高く、面で乗りやすいのが特徴だ。ノーエッジシリーズの中で最もトゥラバーの面積が広く、トゥフック性能が高い。ヒールフックにも優れ、フックを多用するような強傾斜のルートにおすすめである。ベルクロにはとても強靭な素材が使われていて、ベルクロストラップの擦り切れを軽減してくれている。ベルクロは幅が広くてサポート性が高く、ヒールフック時も抜群の安定感がある。

ソール形状

左がジーニアス、右がマンダラ

ジーニアスはマイルドで、マンダラはターンインが強い。ターゲットとなるルートの違いによって設計を変えていることがわかる。どちらもセパレートで柔軟性に富み、複雑なフットワークに対応してくれる。

ソールは柔らかくて粘りのあるビブラムXSグリップ2の3mmを採用。スクワマやソリューションはXSグリップ2の3.5mmなので、薄めのソールを用いて足裏感覚を重視していることがわかる。ノーエッジでは爪先を包み込むようにラバーが貼られるので、3.5mmでは厚すぎてボテッとしてしまうのかもしれない。

ジーニアス、マンダラともにシューズの形状がへたらない「P3システム」を搭載。履き込んでもダウントゥ形状をキープしてくれる。

ヒール形状は王道的

ヒール形状はほぼ同じ。癖がなく王道的な形状である。収まりが良く、私の踵にもぴったりフィットする。粘りがあるラバーが使用されていて岩肌への食い込みも良い。また剛性の高さも特徴で、ヒールフックはとても安定感がある。面にもエッジにもかけやすい。ヒールフック性能の高さも両モデルの特徴の一つだ。

ノーエッジの性能を引き出すソール構造

ノーエッジタイプの性能を引き出すために、ソールの構造にこだわりがある。

スエードで作られたシューズ本体に、中足骨のアーチに合わせて「アーチハイトレルサポート」と言う薄いミッドソールが貼られている。このハイトレルは、通常搭載されるLaspoFlexミッドソールの素材よりも「しなやか」であるため、シューズ内で指を掻き込んだ状態のときにできる、中足骨部分の「空間」に沿うような働きがある。このミッドソールによって剛性感を出しているわけだが、ここに絶妙な細工があって、実は爪先部分にだけはミッドソールがない設計になっている。

前編で説明したように、ノーエッジタイプは爪先を岩に押し付けることでラバーが岩の形状に馴染み、さまざまな形状のフットホールドに対応する。爪先だけミッドソールを省き柔らかくしているのは、爪先を岩の形状に馴染ませやすくするためだろう。それゆえ、爪先から鋭敏に岩の感覚が伝わってくるのである。

ミッドソールの上には「P3システム」の要でもあるスリングショットが貼られ、最後にノーエッジを形作る3mmのラバーが足裏からトゥ部分にかけて、爪先を包み込むように貼られている。この複雑な構造が、ノーエッジタイプ特有のフットワークを可能にしているのである。

※以降ではルートに関しての記述がございます。

晩秋の小川山へ

秋も深まったある日、ジーニアスとマンダラを試すために小川山へ向かった。垂直前後のテクニカルなフェイスとフックを使う強傾斜ルート。相反する性格のルートが登れそうなエリアとして選んだのは、ガマスラブの奥に位置するマガスラブ。メインのスラブを右に一段上がった場所に「水曜日のシンデレラ」(5.11a)と「がしゃどくろ」(5.13a/b)がある。

「水曜日のシンデレラ」(5.11a)は全長35mのロングルート。ルートスケールと開放的なロケーションに加え、絶妙なラインどりと多彩なホールドで人気が高い。小川山を代表する5.11の一本である。別段悪いフットホールドが出てくる訳ではないが、スメアリングやエッジングなど花崗岩フェイスならではのフットワークを試すことができる。

「がしゃどくろ」(5.13a/b)は2023年に安間佐千氏によって初登された新しいルート。緩傾斜が多い小川山にあって、鳳来ばりに被っている強傾斜ルートである。圧倒的な見栄えとムーブのおもしろさですでに人気が高い。フックを含めたジムナスティックなフットワークを要求され、マンダラを試すのにうってつけだ。

ジーニアス/「水曜日のシンデレラ」

ずいぶん高い位置に打たれた1本目のボルトを目指して登り始める。慎重に登って1本目にクリップ。大きなホールドを辿ってフェイスを登るとスラブを右へトラバースする部分に差し掛かる。ここが第一核心。

バランスの悪いスメアリングでスラブ面に這い上がる。柔らかめのソールが乾いた岩肌に食い込み、馴染む。岩との密着度の高さが素晴らしく、全く滑る気がしない。ジーニアスはシャープな履き心地が特徴だ。結晶の形状を選んでピンポイントで捉えてくれる。スラブを右へトラバースしてガバを繋いだら第二核心。スメアリング、エッジング、スメッジングなど多様な足使いが求められる。特にノーエッジの要でもあるスメッジングは非常に使いやすい。上部スラブを右にトラバースして終了点へ。

ジーニアスでも指先と岩との距離の近さや密着感は十二分に感じられた。垂直前後のフェイスでは、フットホールドも微妙なものが多い。その点、シューレースで締め付け感を調整できるのがとても良い。爪先はマンダラよりシャープで、繊細なフットワークが可能だ。

あくまでも個人的な感覚だが、同じサイズ表記でもマンダラよりジーニアスの方が小さく感じた。そのため、ハーフサイズ大きい方が良かったかもと思ったが、大きくするとせっかくのシャープさが損なわれかねない。使用用途によってサイズ感が変わっているのか、結果的にジャストサイズだったようだ。

「水曜日のシンデレラ」の隣にある「レベッカへの鍵」(5.12c)も登ってみた。核心は薄かぶりのフェイスで、フットホールドはエッジが多い。エッジング主体のルートでも登りにくさは感じず、押し付けるように爪先を置くと岩肌を包み込むように捉えてくれた。踏ん張りもきき、シューズ全体の剛性感もちょうど良かった。

マンダラ/「がしゃどくろ」

私事であるが、今年2月末に右足首を怪我してしまい、3月末に手術した。5月から少しずつ登り始めたのだが右足で踏ん張ることができず、ようやく自分のクライミングが再開できたのは10月になってから。「がしゃどくろ」は怪我後に触る最も難しいルートである。10月に触ったものの完登には至らず、今回の撮影に合わせて再トライ。11月半ばを過ぎると気温もぐっと下がり、染み出しやすい下部も乾いて絶好のコンディションだった。

出だしから悪い。私はヒールとトゥのフックで右足をロックし、右手で遠いカチを取りに行くのだけれど、柔らかいシューズだとフックが負けてしまいうまく決まらない。マンダラは適度な剛性があるためフックがしっかりと効いてくれる。

大きな動きでガバを繋ぎ、傾斜の強いハングへ。クリップしてレスト。ここからが核心である。この部分で右壁を使うと易しくなるそうなので使わない。呼吸を整え、アンダーからクロスでピンチ、体を切り返して滑りそうなのっぺりとしたフットホールドを踏んでステミング。この辺り、面置きに強いマンダラの特徴が際立つところだ。

左足キョンから右足を小さなエッジに乗せ替える。スメッジングすると強く踏むことができ、遠い左手ガバもしっかりと距離を出してキャッチすることができた。ここから再び傾斜が増す。左足のヒールフックは剛性が高いおかげでガッツリと効いてくれる。右手でカンテを捉えたら左足をヒール&トゥフックでロック。身体が壁から離れないようにフックに力を入れて身体をキープ。

遠い斜めのホールドを左手で捉えたら、ランナウトが始まる。1箇所、右足で岩を抱え込むよう止めるのだが、足の自由度が高く面で捉えやすいマンダラだからこそ、このムーブを思いついたのかもしれない。途中でカムを1つセットし、易しいスラブをランナウトさせて終了点へ。その日2度目のトライで完登することができた。

地面に降り立った時、マンダラがしっかり足に馴染み、思い通りのフットワークをしてくれていたことに気づいた。

「マンダラ最高!」

思わずそう言葉が漏れた。

終わりに

シューレースによってトゥボックスの締め付けを調整し、シャープで繊細なフットワークを得意とするジーニアス。足の自由度が高く面置きや強傾斜でのダイナミックなフットワークに向いているマンダラ。どちらも、岩との距離を縮め、密着度が高く、さまざまなフットホールドの形状にフィットしてくれるというノーエッジの特徴を存分に味合わせてくれるシューズである。実際にこの2モデルを使ってみて、ノーエッジの汎用性の高さは非常に魅力的だと感じることができた。使い込んでいくにつれ、また新しい発見があるに違いない。

先述したように、どちらのモデルも爪先は柔らかめである。気温が高かったり極小のフットホールドには負けてしまう場合もあるかもしれない。たとえば、使用用途が似ているスクワマと比較すると、スクワマの方が爪先は硬い印象だ。実際、1mmほどの極薄エッジにはジーニアスよりスクワマの方が「立てる」と感じたし、さらに強いエッジング性能や剛性が欲しければミウラなどの出番である。フットホールドへのコンタクトの仕方には好みがあるし、状況に応じて使い分けることも必要だ。全てのシューズがノーエッジになっていない理由はそこにあるのだろう。

今では、傾斜によってマンダラかジーニアスを選び、さらにエッジング性能や剛性が欲しければ他のシューズというように、ノーエッジタイプがシューズ選びの基準になっている。ノーエッジを訝しく思っていた自分が嘘のようである。

明日から久しぶりの海外クライミングトリップへ出かける。バッグの中にはもちろん、ジーニアスとマンダラが入っている。

WRITER

LA SPORTIVAアンバサダー

成瀬 洋平 Yohei Naruse

1982年岐阜県生まれ、在住。

幼少の頃から登山に親しみ、山を歩いて見聞きしたことを絵と文章で描くことをライフワークとする。

故郷の山村に自作したアトリエ小屋を拠点に創作活動を行い、雑誌などに執筆する他、各地で展覧会や水彩画教室を開催。

中学生でフリークライミングを始め、恵那・笠置山ほか地元の岩場で開拓、フリークライミングの普及に努める。

2017年より、日本山岳ガイド協会公認フリークライミングインストラクターとして「成瀬クライミング スクール」を主催。

芸術とクライミングの交差点であるクライミングアートを模索している。

2023年、Green spit(8b)イタリア、オルコ渓谷